Le site de Longchamps a été occupé par une mine d’ardoise jusqu’en 1975, date de la fermeture du dernier puits.

Une bonne partie du site était donc à peu près sans végétation jusqu’en 1975. Par endroits le schiste affleure ; à d’autres il reste des accumulations de déchets d’ardoise, ou des murets de pierre. Tout cela constitue un milieu assez particulier, qui héberge de nombreuses espèces de plantes. Plusieurs sont peu fréquentes et il se trouve même quelques raretés pour la Mayenne, voire pour le Massif armoricain.

Propriété de la commune de Renazé, le site est labellisé « Sur les chemins de la nature ».

Un peu de géologie et d’histoire :

Les schistes ardoisiers correspondent à des dépôts marins argileux de l’ordovicien supérieur (environ 450 millions d’années). Sous l’action de la chaleur et de la pression, ces dépôts ont été transformés en schistes au moment de la formation de la chaîne varisque (ou hercynienne), qui débute au silurien (environ 430 millions d’années) jusqu’au carbonifère supérieur (environ 290 millions d’années). L’épaisseur de schiste est importante (300 m) mais seuls certains niveaux possèdent un grain et un débit assez fins pour faire des ardoises.

Dans le secteur de Renazé, l’exploitation des schistes ardoisiers remonte au moins au XVe siècle mais l’exploitation industrielle s’est développée au XIXe siècle et a atteint son apogée entre 1870-1920. Le déclin s’est accéléré dans les années 50 et le dernier puits a été fermé en 1975.

Pour maintenir la mémoire de ce passé ardoisier, un musée a été créé. Il a été inauguré en 1991.

Accès :

Suivre les panneaux « Musée de l’ardoise » à partir du centre-ville. Il est facile de se garer autour du musée.

Saison idéale ?

Du point de vue botanique, la saison peut commencer très tôt, dès fin mars avec la floraison des espèces les plus précoces (téesdalie par exemple). Elle se poursuit jusqu’en fin d’été.

Plan du site :

Dans notre présentation, nous nous limiterons aux abords immédiats du musée (M). Un sentier en fait le tour (environ 1 km, indiqué en rouge). Au nord-ouest, en contrebas, la zone vers « Les Planchettes » fait aussi partie du site. Elle a évolué rapidement et correspond actuellement à un bois sur sol frais légèrement acide, avec une végétation qui est commune en Mayenne.

La flore évolue et n’apparaît pas tous les ans de la même façon. Certaines espèces décrites peuvent être peu présentes ou difficiles à voir.

Bibliographie :

Jean Plaine et Bernard Pivette : Géotourisme en Mayenne (2019)

L’Oribus n° 35 : Renazé, des ardoisières et des hommes (1994)

LA FLORE EN ÉVOLUTION

Le site a été occupé jusqu’en 1975 pour produire des ardoises. A l’époque, le sol était donc à peu près nu (cf. photo, prise entre 1950 et 1965, sur le site de l’IGN, « Remonter le temps »).

Maintenant, une partie du site a encore une utilisation artisanale et industrielle mais, sur le reste, la végétation réoccupe le terrain, plus ou moins rapidement.

Il n’y a qu’une roche-mère, des schistes ardoisiers, ce qui entraîne une végétation adaptée à des sols non calcaires et légèrement acides. Néanmoins, les différences de profondeur de sol, de richesse, de texture sélectionnent des espèces aux exigences diverses. Ces différences sont très visibles actuellement, pendant que la végétation est encore en évolution. Au cours du temps, elle aura tendance à devenir plus homogène, sans doute en perdant une partie des espèces les plus originales.

Sur le site, on rencontre plusieurs types de situation.

Des pierriers à blocs grossiers qui sont encore peu végétalisés : parfois quelques pieds de centranthes, quelques bouleaux isolés ; à d’autres endroits, beaucoup de lichens mêlés par exemple au rumex petite oseille…

Par endroit, le sol nu, à texture plus ou moins sableuses en surface, a permis l’installation de petites plantes annuelles acidophiles (téesdalie, cotonnière naine…).

On trouve aussi beaucoup de plantes adaptées aux sols +/- caillouteux (Jasione, Corydale à vrilles…).

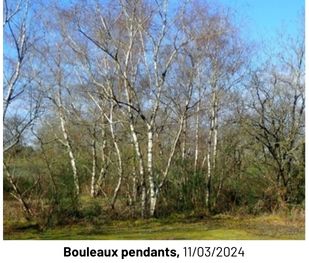

Dans certaines zones, ce sont des arbres pionniers qui se sont imposés (bouleaux, tremble, saule roux-cendré) auxquels se sont ajoutées d’autres espèces comme le chêne pédonculé ou le cerisier, plus ou moins mêlés de fourrés à genêt à balai.

On trouve aussi des fourrés épineux impénétrables (prunellier, aubépine monogyne, ronce, rosiers sauvages), sans doute sur les sols assez profonds et assez riches. Ils vont évoluer en bois plus ou moins rapidement.

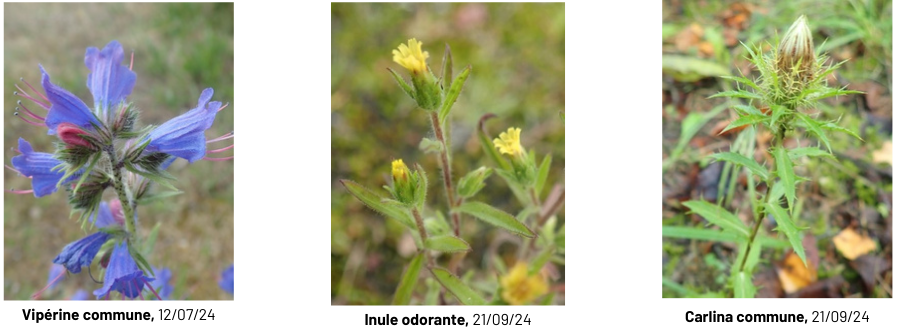

Une autre catégorie de plantes est constituée par les espèces rudérales (plantes liées aux sites fortement modifiés par l’activité humaine, tels que friches, terrains vagues, décombres). La plupart sont banales, tel le Brome stérile ou la Vipérine commune mais d’autres sont moins connues, telle l’Inule odorante.

Enfin, un des attraits du site est la présence d’espèces non indigènes ayant trouvé ici des conditions qui ont permis leur maintien.

Au total, sans avoir fait un relevé exhaustif des espèces du site, nous en avons notées largement plus d’une centaine. Nous en présenterons quelques-unes.

QUELQUES PLANTES ANNUELLES ACIDIPHILES

Les plantes suivantes partagent quelques caractéristiques : annuelles, acidiphiles, souvent xérophiles (adaptées aux sols secs), pionnières (apte à coloniser des sols nus ; en revanche, elles résistent mal à la concurrence). Elles sont donc à rechercher dans les zones où il y a du sol nu (par exemple dans la partie sud-est du circuit).

Elles ne sont pas rares en Mayenne mais peuvent facilement passer inaperçues.

La Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) est très précoce, dès fin mars. Elle est petite mais abondante, donc facile à repérer.

Le Céraiste dressé (Moenchia erecta), lui aussi très précoce, est plus discret.

Le Petit nard délicat (Micropyrum tenellum) est très abondant sur le muret qui borde le sentier au sud-est.

L’Ornithope délicat (Ornithopus perpusillus) forme de petites touffes dispersées ici et là. Les fleurs sont petites mais très jolies vues de près.

Les fleurs de l’Hélianthème tacheté (Tuberaria guttata) sont plus grandes mais la floraison est éphémère. Il est plutôt rare en Mayenne et localisé sur le site (vers les ateliers en activité).

La Petite cotonnière (Logfia minima), astéracée aux capitules minuscules, est assez abondante en fin de saison.

Toutes les photos ont été prises sur le site en 2024.

| Nom français | Nom scientifique | Famille | Floraison | Taille | Type |

| Téesdalie à tige nue | Teesdalia nudicaulis | Brassicacée | III-V | 5-10 cm | Annuelle |

| Céraiste dressé | Moenchia erecta | Caryophyllacée | IV-V | 5-20 cm | Annuelle |

| Petit nard délicat | Micropyrum tenellum | Poacée | V-VI | 10-50 cm | Annuelle |

| Ornithope délicat | Ornithopus perpusillus | Fabacée | V-IX | 5-25 cm | Annuelle |

| Hélianthème tacheté | Tuberaria guttata | Cistacée | VI-VIII | 20-30 cm | Annuelle |

| Cotonnière naine | Logfia minima | Astéracée | VI-VIII | 5-25 cm | Annuelle |

QUELQUES PLANTES DE TERRAINS CAILLOUTEUX

Les plantes des terrains caillouteux sont évidemment bien représentées. La plupart sont des espèces très communes dans le département, que l’on trouve couramment en bordure de chemin par exemple. La majorité sont calcifuges, c’est-à-dire qu’elles ne se rencontrent pas sur terrains calcaires.

Certaines préfèrent les terrains secs, par exemple le Chou giroflée (Coincya monensis) qu’on peut trouver isolé dans les pierriers (comportement pionnier). C’est aussi le cas de la Jasione des montagnes (Jasione montana), pionnière elle-aussi et qui évite les zones où la végétation est trop dense.

Le Corydale à vrille (Ceratocapnos claviculata) préfère les situations plus fraîches. Il est moins commun dans le département.

| Chou giroflée | Coincya monensis | Brassicacées | VI-VIII | bisannuelle ou vivace |

| Jasione des montagnes | Jasione montana | Campanulacées | V-VII | annuelle ou bisannuelle |

| Corydale à vrille | Ceratocapnos claviculata | Papavéracées | V-IX | annuelle |

QUELQUES ESPECES RUDERALES

Les espèces rudérales sont des espèces qui se développent sur les terrains vagues, les friches industrielles, les décombres, etc.

Parmi beaucoup d’autres on peut citer la Brome stérile (Anisantha sterilis), la Chélidoine (Chelidonium majus), le Géranium mou (Geranium mollis), la Luzerne d’Arabie (Medicago arabica), toutes très communes partout et présentes ici aussi.

Sur le site, on trouve aussi 3 espèces pionnières, adaptées aux sols nus tels que friches, parkings peu fréquentés, bords de route ou de voie ferrée…

La Vipérine (Echium vulgare) est très commune partout.

L’Inule odorante (Dittrichia graveolens), moins fréquente et moins connue, a une floraison tardive. Elle est très odorante et très glanduleuse.

La Carline vulgaire (Carlina vulgaris) est surtout présente sur les sols calcaires mais elle se trouve quand même sur le site (elle n’y est pas abondante).

| Vipérine commune | Echium vulgare | Boraginacée | V-VIII | bisannuelle |

| Inule odorante | Dittrichia graveolens | Astéracée | VIII-X | annuelle |

| Carline vulgaire | Carlina vulgaris | Astéracées | VII-IX | bisannuelle |

Pour les tableaux, nous avons surtout utilisé Flora Gallica (2014) pour les noms scientifiques et la Flore du massif armoricain et ses marges de Vincent Guillemot (2023) pour les noms français et les dates de floraisons.

DES PLANTES NON INDIGENES

Ces plantes sont très peu répandues en Mayenne, et même dans le Massif armoricain.

Le Trèfle noircissant (Trifolium nigrescens), plante de la région méditerranéenne, est en extension et en voie de naturalisation ici et là. Dans l’Ouest, il est signalé sur quelques communes du littoral de Vendée et de Loire-Atlantique et dans une commune du Morbihan.

Pour la Mayenne, la plante n’est signalée que dans le secteur de Renazé mais elle y est extrêmement abondante (voir photo), non seulement autour du musée mais dans d’autres secteurs de la commune et aussi sur les communes voisines (Congrier, Saint-Saturnin-du-Limet).

On peut assez facilement le confondre avec le Trèfle blanc, Trifolium repens, plante très commune partout. Mais le port est très différent : pour le trèfle rampant, les hampes florales sont issues d’une tige rampante ; le trèfle noircissant a une tige +/- dressée qui ne s’enracine pas aux nœuds.

La Grande brize (Briza maxima) est à l’origine une plante de la région méditerranéenne et du littoral atlantique mais maintenant, elle est signalée ici et là (signalée sur 4 autres communes en Mayenne). Elle est utilisée comme ornementale et peut donc sans doute s’échapper. Ici elle est très abondante.

L’Anarrhine à feuilles de pâquerette (Anarrhinum bellidifolium) est présente à Renazé depuis au moins 1991 (premier signalement) et c’est la seule station connue pour le Massif armoricain. Cette station est très excentrée puisque c’est une plante du Massif central au sens large, des Pyrénées à la vallée de la Loire.

Selon Flora Gallica, c’est une plante « d’ourlets xérothermophiles et rocailles sur silice » [ourlet : lisière de bois, xérothermophile : sec et chaud]. Elle a donc trouvé ici un milieu qui lui correspond.

Ne pas cueillir parce qu’il n’y a que quelques pieds !

Le Centranthe rouge (Centhrantus ruber) est aussi une plante non indigène. Elle est naturalisée et commune dans une bonne partie du Massif armoricain.

| Trèfle noircissant | Trifolium nigrescens | Fabacée | annuelle | III-VI |

| Grande brize | Briza maxima | Poacées | annuelle | V-VI |

| Anarrhine à f. de pâquerette | Anarrhinum bellidifolium | Plantaginacée | vivace | VI-VII (X) |

Répartition nationale des plantes non indigènes (source : Siflore)

Une autre espèce non indigène : l’Antaxie épineuse

Cette fois, il s’agit d’une sauterelle, qui vit dans la péninsule ibérique. Elle a été découverte sur le site en 1999 et c’est la seule station en France. Là encore, l’espèce a trouvé un lieu à la fois chaud et sec qui lui a permis de se maintenir.

La production d’ardoise s’étendait sur d’autres secteurs de la commune de Renazé et sur les communes voisines (Congrier, Saint-Martin-du-Limet). Les anciens terrils sont maintenant souvent clôturés mais il reste quand même quelques zones accessibles avec des plantes qui ne sont pas présentes sur le site de Longchamps (Anthoxanthum aristatum, Nardus stricta…).